揭秘电子设备的隐形杀手:间歇性失效

一、间歇性失效:难以捉摸的敌人

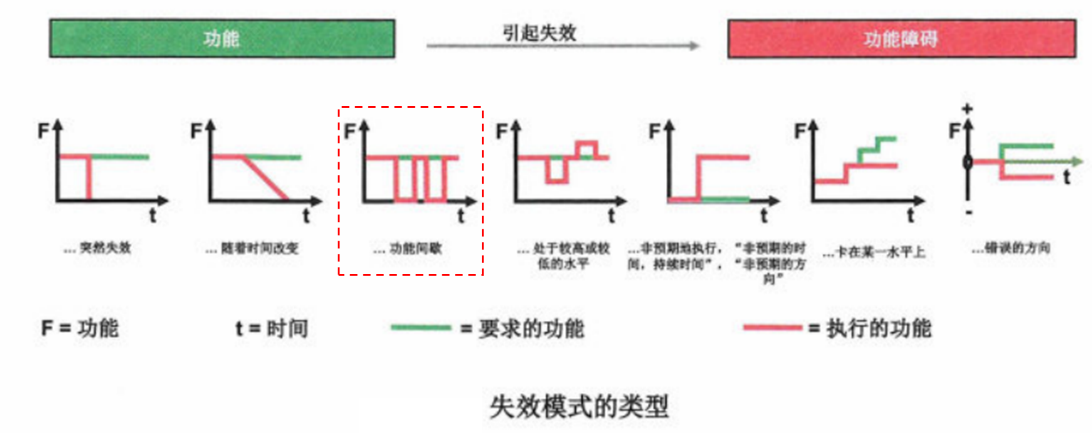

AIAG&VDA FMEA手册定义:Intermittent function(i.e. operation randomly starts/stops/starts)

所谓间歇性失效,指的是电子产品在特定条件下偶尔出现的故障现象。这种故障往往难以捕捉和诊断。如在潮湿环境中,湿度的增加会导致电极间发生电化学反应,形成导电通路,从而引发短路,但当湿度条件降低后短路现象就会消失。这种现象在电子设备的长期使用过程中尤为常见,严重时甚至会导致设备的完全失效。

二、间歇性失效带来的挑战

2.故障排查非常困难,难以锁定导致整机间歇性故障的零部件。

3.即使锁定故障零部件,在故障电路或元器件精准定位上又面临重重困难。

4.在失效分析中,做失效原因和机理验证时,可能很难复现与实际失效一致的现象。

5.维修成本和备件等导致的成本浪费,还导致客户满意度下降和品牌形象受损。

三、间歇性失效的常见场景

1. 连接器接触不良

• 插拔次数多:频繁插拔连接器会导致接触点磨损,增加接触电阻。

• 氧化:潮湿环境下,连接器表面容易氧化,导致接触不良。

• 松动:振动或温度变化可能导致连接器松动,影响信号传输。

2. 焊点虚焊

• 焊料不足:焊接过程中焊料不足,导致焊点不牢固。

• 焊接不良:焊接工艺不当,焊点未能充分润湿,导致虚焊。

• 焊点疲劳:热循环和机械应力会导致焊点疲劳,逐渐断裂。

3. 元器件老化

• 高温:长时间高温工作加速元器件老化,性能下降。

• 高湿:潮湿环境加速元器件内部材料的腐蚀,影响性能。

4. 电路问题

• 信号干扰:电磁干扰和电源波动可能导致信号传输不稳定。

• 电源问题:电源纹波和电源不稳定会影响设备的正常工作。

5.结合下图以上场景可以总结为

6.其间歇性失效的可能:

如系统强度设计公差无法完全覆盖应力源,位于公差边缘的产品强度低于应力源时配合应力源的变化出现间歇性失效。

四、潮湿环境下的常见间歇性失效机制

常见失效机制:

1.绝缘失效

某些电子材料具有吸湿性,吸收水分后会导致性能下降。例如,PCB板上的吸湿性材料在潮湿环境中会吸收水分,影响电气性能,导致间歇性绝缘失效。

2.电化学迁移

在高湿度环境下,会相邻电极间生成一层水膜,离子残留在高湿的情况下会形成电解质溶液,在电场作用下形成电化学迁移现象。这种现象会导致金属离子在电场作用下移动,形成导电路径,从而引发短路或漏电。

3.腐蚀

潮湿环境下,金属部件表面容易氧化和腐蚀,尤其是连接器和焊点。腐蚀会增加接触电阻,导致信号传输不稳定,从而引发间歇性失效。

4.粘合剂失败

湿度会影响粘合剂的性能,导致粘合剂失去粘性或膨胀。在潮湿环境中,粘合剂可能无法保持足够的粘附力,导致结构部件分离或产品外观损坏。这种粘合剂失效可能引发设备的间歇性失效。

五.间歇性失效分析思路

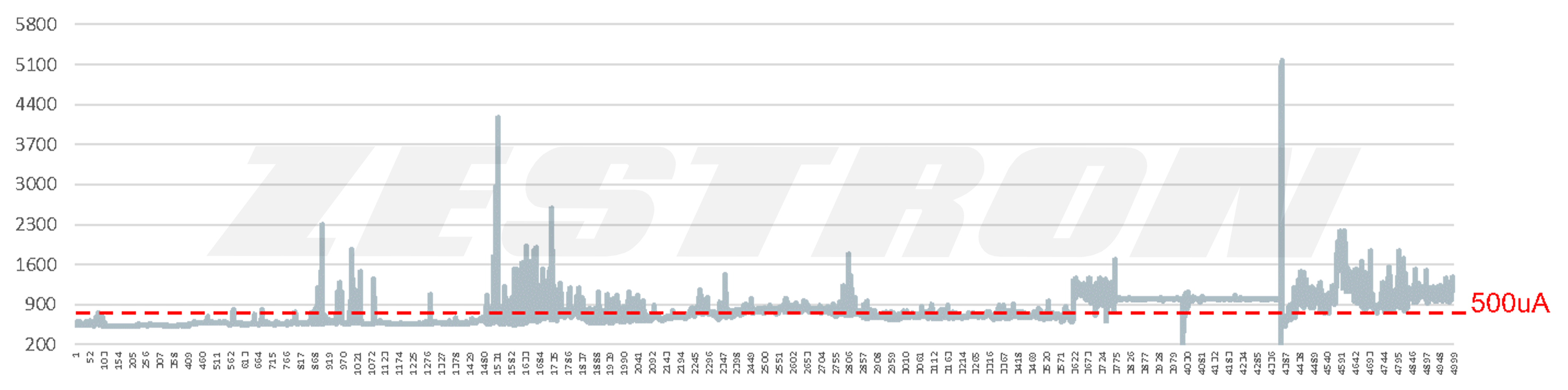

核心思想:激发/复现不良

1. 信息收集:结合失效现象/失效模式寻找可能的应力源;

2. 激发/复现:通过应力重新加载或加大应力条件的方式复现不良;

3. 根据激发结果制定详细的失效分析方案。

六. 案例分享

结果:通过激发实验结果,制定详细的分析方案,最终分析发现了湿气侵入通道与离子残留,并协助找出发生原因,优化改善对策,防止再发。